Antisemitismo

Con la parola antisemitismo si indicano i pregiudizi e gli atteggiamenti persecutori nei confronti degli ebrei.

Secondo

In Italia

Seppur anticipato da alcune sporadiche dichiarazioni di esponenti del regime, l'antisemitismo dell'Italia fascista incomincia ufficialmente il 14 luglio del 1938 con la pubblicazione del Manifesto della razza ed è preceduto dalla venuta di Hitler in Italia, dal 3 al 9 maggio. Due mesi dopo la visita in Italia del Führer, viene pubblicato il Manifesto redatto quasi tutto da Mussolini, ma sottoscritto da un gruppo di scienziati. Tra questi Nicola Pende che risultò dai giornali dell'epoca tra i firmatari del Manifesto ma venne assolto in un processo postbellico per non aver mai aderito alle posizioni degli scienziati razzisti.[10]

I giornali aprono subito una campagna antisemita: esce La difesa della razza diretta da Telesio Interlandi, che ha come segretario di redazione Giorgio Almirante.

A partire dal 5 settembre 1938, una serie di disposizioni legislative, le cosiddette "leggi razziali", introducono una serie di pesanti discriminazioni nei confronti degli ebrei, che, tra l'altro, vengono espulsi da ogni incarico nella pubblica amministrazione (e quindi anche dall'insegnamento nelle scuole e nelle università), e non possono accedere ad alcune professioni come quella di notaio e di giornalista

L'antisemitismo italiano, al contrario di quello tedesco (basato su

pregiudizi razziali/biologici/sessuali), aveva una forte componente

religiosa/spirituale: tendeva cioè, almeno nelle intenzioni iniziali di alcuni

dei suoi padri (tra cui diversi religiosi cattolici), a discriminare

principalmente gli ebrei non convertiti.[11]

Lo stesso Mussolini elaborò lo slogan "Discriminare e non perseguitare"

per indicare la filo

Con l'avvento della Repubblica Sociale Italiana questa distinzione tra antiebraismo spirituale e antiebraismo biologico venne completamente a cadere, e gli ebrei italiani vennero perseguitati alla pari di quelli tedeschi.

Il nazismo e la Shoah

Olocausto è una parola derivante dal greco ὁλόκαυστος (olokaustos, "bruciato interamente"), a sua volta composta da ὅλος (holos, "tutto intero") e καίω (kaio, "brucio")[1]. Dalla metà del XX secolo con questo termine si indica per antonomasia[1][2] il genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei d'Europa che provocò lo sterminio di un numero di uomini, donne, vecchi e bambini ebrei compreso tra i 5 e i 6 milioni[3]. Tale genocidio è conosciuto anche con il nome di Shoah (in lingua ebraica: השואה, HaShoah, "catastrofe", "distruzione")[4].

La distruzione di circa i due terzi degli ebrei d'Europa venne organizzata e portata a termine dalla Germania nazista mediante un complesso apparato amministrativo, economico e militare che coinvolse gran parte delle strutture di potere burocratiche del regime, con uno sviluppo progressivo che ebbe inizio nel 1933 con la segregazione degli ebrei tedeschi, proseguì, estendendosi a tutta l'Europa occupata dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, con il concentramento e la deportazione e quindi culminò dal 1941 con lo sterminio fisico per mezzo di eccidi di massa sul territorio da parte di reparti speciali e soprattutto in strutture di annientamento appositamente predisposte (campi di sterminio)[5]. Questo evento non trova nella storia altri esempi a cui possa essare paragonato per le sue dimensioni e per le caratteristiche organizzative e tecniche dispiegate dalla macchina di distruzione nazista.

Talvolta il termine viene anche riferito per estensione a tutte quelle persone, gruppi etnici e religiosi ritenuti "indesiderabili" dalla dottrina nazista e di cui era quindi previsto ugualmente il totale annientamento: popolazioni ritenute "inferiori" delle regioni orientali europee occupate (secondo i progetti del Generalplan Ost), prigionieri di guerra sovietici, oppositori politici, Rom, Sinti, Jenisch, testimoni di Geova, pentecostali, omosessuali, malati di mente, portatori di handicap.[6]

Terminologia e

definizione

Popolazione ebraica in Europa nel 1939

Shoah

Il termine Olocausto definisce originariamente una tipologia di sacrificio della religione greca, ebraica e dei culti dei Cananei[1], nel quale ciò che si sacrifica viene completamente arso. Per estensione, si riferisce anche all'oggetto del sacrificio. Nella Tanakh, יolah è un termine ricorrente[7][8], specialmente in occasione di sacrifici rituali, di animali uccisi e bruciati sull'altare del tempio, tesi a sancire un rinnovo dell'alleanza tra il Dio di Israele e il proprio popolo. Nei culti cananei, tenutisi nello specifico nella valle dell'Hinnom, l'olocausto indica il sacrificio umano al dio Moloch[9].

Dalla seconda metà del 1900 il termine "olocausto" è stato utilizzato per descrivere lo sterminio subito dagli ebrei d'Europa da parte della Germania nazista di Adolf Hitler, e in seguito, in modo estensivo, anche per indicare massacri o catastrofi su larga scala. A causa del significato religioso del termine, alcuni, ebrei ma non solo, trovano inappropriato l'uso di tale termine[10]: costoro giudicano offensivo paragonare o associare l'uccisione di milioni di ebrei ad una "offerta a Dio".

Il termine Shoah è stato adottato più recentemente per descrivere la tragedia ebraica di quel periodo storico, anche allo scopo di sottolinearne la specificità rispetto ad altri casi di genocidio. "Shoah" (in lingua ebraica שואה), significa "desolazione, catastrofe, disastro". Questo termine venne usato per la prima volta nel 1940 dalla comunità ebraica in Palestina, in riferimento alla distruzione degli ebrei polacchi[11]. Da allora definisce nella sua interezza il genocidio della popolazione ebraica d'Europa.

L'Olocausto nazista e altri genocidi

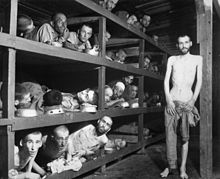

Prigionieri nelle baracche dei lager[12]

Il termine olocausto viene principalmente utilizzato per indicare lo sterminio sistematico di milioni di ebrei. In alcuni ambienti il termine olocausto viene usato anche per descrivere il genocidio sistematico di altri gruppi che vennero colpiti nelle stesse circostanze dai nazisti, compresi i gruppi etnici Rom e Sinti (i cosiddetti zingari), comunisti, omosessuali, malati di mente, Pentecostali (classificati come malati di mente), Testimoni di Geova, Sovietici, Polacchi ed altre popolazioni slave (considerati nel complesso Untermenschen). Aggiungendo anche questi gruppi il totale di vittime del Nazismo è stimabile tra i dieci e i quattordici milioni di civili, e fino a quattro milioni di prigionieri di guerra. Molti Rom usano la parola Porajmos o Porrajmos («grande divoramento»), oppure Samudaripen («genocidio») per descrivere lo sterminio operato dai nazisti.

Infine viene a volte usato il termine olocausto per riferirsi anche ad altri casi di genocidio, specialmente quello armeno e quello ellenico che portò all'uccisione di 2,5 milioni di cristiani da parte del governo nazionalista ottomano dei Giovani Turchi tra il 1915 e il 1923. Più in generale, il termine olocausto viene a volte usato per indicare un'ingente perdita deliberata di vite umane, come quella che potrebbe risultare per esempio da una guerra atomica, da cui l'espressione "olocausto nucleare".

Descrizione

Una donna anziana ed alcuni bambini avviati alle camere a gas ad Auschwitz

Meccanismo del genocidio

Lo storico dell'Olocausto Raul Hilberg ha descritto dettagliatamente il meccanismo dello sterminio evidenziandone il carattere di gigantesco complesso amministrativo gestito in cooperazione attiva ed efficace dai quattro centri di potere della Germania nazista: la burocrazia ministeriale, la Wehrmacht, l'amministrazione economica e l'apparato del Partito nazista. Secondo Hilberg ognuno di queste quattro strutture burocratiche eseguì compiti fondamentali in tutte le fasi del processo di distruzione. I funzionari civili definirono il concetto legale di "ebreo", organizzarono espropriazione e concentramento, negoziarono con gli stati esteri, organizzarono il trasporto ferroviario delle vittime, diressero le varie polizie. La Wehrmacht controllava i territori occupati, collaborò al concentramento ed all'annientamento in modo attivo, prese parte alle misure di deportazione; l'amministrazione economica ebbe un ruolo centrale nelle espropriazioni, nel lavoro schiavistico e nelle procedure tecniche dei campi di sterminio; infine il Partito nazista spinse per una continua radicalizzazione, e, con l'apparato delle SS, in collegamento con le polizie civili, gestì concretamente le operazioni di annientamento[13].

Hilberg inoltre evidenzia le rispettive caratteristiche amministrative delle quattro strutture burocratiche che concorsero a caratterizzare il processo di distruzione degli ebrei d'Europa: i burocrati ministeriali introdussero nel meccanismo la loro precisione, diligenza e capacità organizzativa; i militari infusero disciplina, meticolosità e imperturbabilità militare; l'apparato economico concorse con la sua accurata contabilità, la sua ricerca dell'economicità e con lo sviluppo delle tecniche "industriali" delle "fabbriche della morte". Il Partito e le SS immisero nella macchina del genocidio la loro carica ideologica, la loro aberrante convinzione millenaristica e la loro impronta di fanatismo[14].

Le eliminazioni di massa venivano condotte in modo sistematico: venivano fatte liste dettagliate di vittime presenti, future e potenziali, così come sono state trovate le meticolose registrazioni delle esecuzioni. Oltre a ciò, uno sforzo considerevole fu speso per trovare metodi sempre più efficienti per uccidere persone in massa, passando dalle fucilazioni, all'avvelenamento con monossido di carbonio dei campi di sterminio di Bełżec, Sobibór e Treblinka, all'uso dello Zyklon-B di Majdanek e Auschwitz; speciali autocarri con dispositivi di immissione di gas (gaswagen) che utilizzavano monossido di carbonio vennero usati nel campo di sterminio di Chelmno.

Adolf Hitler scrisse nel suo testamento finale prima di suicidarsi il 30 aprile 1945 che i "criminali ebrei" avevano "espiato" il loro "errore" in "modo umano"; l'assurdo concetto di "umanità" accoppiato al processo di distruzione di milioni di ebrei d'Europa si riferiva alle procedure adottate, non per alleviare le vittime ma per rendere più agevoli i compiti degli esecutori. In effetti vennero dispiegati notevoli sforzi da parte dell'apparato di distruzione per evitare eccessi di brutalità ed esplosioni di violenza incontrollata, per alleviare il carico psicologico sul personale addetto allo sterminio. Fungevano anche a questo scopo l'adozione di metodi "scientifici" come gli autocarri e le camere a gas, l'impiego di ausiliari ucraini e baltici per gli incarichi più crudeli, l'utilizzo degli stessi ebrei per l'attività più macabre nei campi di sterminio come il prelevamento, il sotterramento e l'incenerimento dei cadaveri[15].

Campi di concentramento e di sterminio

Il campo di concentramento di Auschwitz

Nella storiografia tedesca si è imposta una suddivisione che considera da una parte i campi di concentramento (Konzentrationslager) adibiti a campi di lavoro (Arbeitslager), campi per donne (Frauenlager), campi per giovani (Jugendkonzentrationslager) e campi di transito (Durchgangslager), e dall'altra i campi di sterminio (Vernichtungslager, "campi di distruzione"), il cui scopo principale - se non unico - era quello di sterminare gli internati.

I campi di concentramento per gli "indesiderabili" erano disseminati in tutta l'Europa, con nuovi campi creati vicino ai centri con un'alta densità di popolazione "indesiderata": ebrei, intellighenzia polacca, comunisti e gruppi Rom. La maggior parte dei campi di concentramento era situata nei confini del Reich. Anche molti prigionieri dei campi di concentramento - benché questi ultimi non fossero stati costruiti col compito precipuo dello sterminio - morirono a causa delle terribili condizioni di vita o a causa di esperimenti condotti su di loro da parte dei medici dei campi. Alcuni campi, come quello di Auschwitz-Birkenau, combinavano il lavoro schiavistico con lo sterminio sistematico.

La macchina della distruzione raggiunse il suo punto culminante in sei campi di sterminio situati in Polonia su cui convergevano migliaia di trasporti ferroviari provenienti da tutta Europa; furono trasportati e uccisi in questi campi circa 3 milioni di ebrei[16]. Oltre al campo di Auschwitz-Birkenau, attualmente sono considerati campi di sterminio o campi di concentramento e sterminio i campi di Bełżec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek. Questi centri senza precedenti nella storia dell'umanità erano costituiti da due elementi distinti: il campo propriamente detto e le installazioni per lo sterminio all'interno del campo; i "campi di distruzione" funzionavano con efficienza nel loro compito di uccidere individui; i risultati vennero raggiunti mediante una accurata pianificazione, con il concorso di numerosi specialisti e con metodi simili a quelli di un moderna fabbrica[17].

![]()

Le domande dei nostri giorni

Negli ultimi anni stanno iniziando ad emergere tra i giovani nuove forme di pensiero che portano a porsi delle domande più profonde della semplice presa d’ atto di quanto raccontato sino ad oggi dagli storiografi delle vecchie generazioni :

- Perché tanto accanimento proprio sugli ebrei ?

- Cos’ avevano ed hanno gli ebrei che vengono sempre “perseguitati” ( cosi dicono loro ) da tutti i popoli di tutto il mondo ? Che siano nazisti, palestinesi, arabi , latini od altri ?

- Qual è il comportamento intrinseco di questo popolo che attira su di esso l’ ira delle altre popolazioni ?

![]() Forse

, riuscendo a rispondere a queste domande, un domani si riuscirà anche a capire

meglio l’ olocausto e la shoah.

Forse

, riuscendo a rispondere a queste domande, un domani si riuscirà anche a capire

meglio l’ olocausto e la shoah.

La risposta che tanti storici offrono è ancor più pericolosa della domanda. Sono in molti a replicare: non c’erano ragioni per perseguitare il popolo ebraico.

Questa tesi è pericolosa. In realtà nella storia dell’Europa, nell’evoluzione dei totalitarismi, il mondo ebraico ha sempre suscitato immensa preoccupazione .

Bisogna ricordare che gli Ebrei ai tempi di Carlo Magno hanno quasi il monopolio del commercio fra Oriente ed Occidente e raggiungono la massima prosperità. Inoltre, poiché sono gli unici a disporre di riserve monetarie, “possono anche cominciare ad associare all’attività di scambio quella del prestito; tanto che ben presto la loro presenza è considerata, in tutta l’Europa occidentale, come “indispensabile” (cfr. voce Antisemitismo in Dizionario di politica Utet 1983, pag. 30).

Col dodicesimo secolo il commercio passa di mano, soprattutto in Fiandra ed in Italia. Se ne può fare a meno, anzi è meglio eliminarli.

Gli Ebrei, non avendo più spazio

nel commercio internazionale, si spostano verso quello locale, più modesto e –

conservando sempre una notevole liquidità – si dedicano all’usura. I “clienti” non sono sovrani e nobili, ma

contadini e modesti cittadini. “questo

fatto porta al rapido deterioramento dei rapporti fra gli Ebrei e il popolo,

che vede erroneamente in essi la causa della propria miseria”. (ivi pag.

30). Non riscuotono simpatia, sono

in conflitto con tutte le classi sociali.

Nel 1348-50 in Germania sono accusati di avvelenare i pozzi e di essere quindi i veri colpevoli della peste nera. Questo è forse uno dei peggiori momenti. Segregati nei ghetti, fino al XVIII secolo vivranno in condizioni precarie, con un’attività endogamica.

Jakob Lestschinsky alla voce Ghetto sull’Encyclopaedia of the Social Sciences (vol. 6, pag. 648) ci fa sapere che il ghetto come zona di città riservata alla segregazione degli Ebrei “was given by Pope Paul IV in 1555 in the bull Cum nimis absurdum and the compulsory ghetto was in general a product of the sixteeenth century”

. Sono motivazioni che, apprese ora, destano sgomento. Non riusciamo a renderci conto di norme così ingiuste, inutilmente severe, che annullano la dignità dell’uomo. Inoltre, “la restaurazione religiosa voluta dalla controriforma e l’opera di numerosi frati predicatori contribuiscono ad arricchire di nuovi temi il repertorio di luoghi comuni antisemiti” (pag. 31). Non bisogna poi dimenticare che ci fu un flusso di Ebrei verso l’Occidente e dalla Russia zarista e dalla Polonia.

Ci sono molte contraddizioni: sono emancipati, le attività si ampliano, spaziano in molte fasce sociali, si forma una intellighenzia che sa come conquistare le leve del potere. E, tutto questo, determinerà un nuovo antisemitismo, questa volta più virulento, che ci porterà fino all’Olocausto. Prima abbiamo letto: “Dio stesso non li ha rigettati che con tristezza e compassione”. Sono “tristi, simulatori, trasandati”.

Ma restano pur sempre una razza scelta, che ha dei numeri particolari, altrimenti “potrebbero dominarci così facilmente?” (cit.). Dunque, sono prediletti e nel loro destino c’è il ritorno alla fede, per “determinare il trionfo finale della Chiesa” (ivi). Quale Chiesa? E a quale fede devono tornare? Quale strada hanno smarrito? Padre Dehon si chiede: “ Qual è stata, nel corso dei secoli, la condotta della Chiesa verso i figli d’Israele?” (pag. 137). E risponde in modo categorico: “La Chiesa li ha sempre protetti quando nella società civile venivano massacrati” (pag. 138).

Tale affermazione potrebbe significare l’appoggio continuo ed incondizionato. Ma è invece ridotto ai tempi in cui “venivano massacrati”. Il che giustificherebbe un atteggiamento non più benevolo quando fanno grossi passi nella stratificazione sociale, occupano posti di potere e s’interessano di finanza grande e piccola. Come dire, finisce l’impegno “morale” a sorreggere una creatura debole. Allora è ammessa tutta la penetrante attività antisemita?

Bisogna ricordare che il termine antisemitismo è piuttosto recente. Infatti, apparve per la prima volta nel 1879 ad opera di Wilhelm Marr.

La massiccia penetrazione non giustifica comunque un atteggiamento persecutorio. altri passi che mi hanno colpito (e sorpreso): “L’emancipazione non ha tardato di provocare l’invasione degli ebrei e il pericolo giudaico” (pag. 145); “…sono i padroni della produzione della ricchezza” (pag. 146); “…hanno la direzione di tutte le grandi industrie” (ivi). Occupano posti importanti nelle prefetture, nei Consigli di Stato, nella Corte di Cassazione, nei ministeri. Occupano banche, sono padroni della stampa, dei grandi magazzini. “Essi sono unici nell’odio contro Cristo” (pag. 150).

Ma si avrà la forza (e il coraggio) di tale rilettura?