Esercito di terracotta

L'esercito di terracotta Shaanxi province è

composto da 6.000 a 8.000 guerrieri di terracotta

(non lo si sa con certezza poiché gli scavi sono ancora in corso), vestiti con corazze in pietra e dotati di armi. Queste statue erano di

"guardia" alla tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang. Di queste

statue sono state riportate alla luce solo 500 guerrieri, 18 carri in legno e

100 cavalli in terracotta). Tale sito

archeologico si trova vicino a Xi'an, nella provincia Shaanxi

della Cina.

Le ricerche archeologiche portarono alla luce, nel corso degli anni a

partire dal 1974,

fosse contenenti uomini di terracotta armati, carri, cavalli, statue

di servitori, mandarini, concubine e oggetti di vita quotidiana come vasi ed utensili.

Le statue rappresentano una minima parte del complesso archeologico che occupa

un'area di 56.000 metri quadrati.

Secondo la testimonianza dello storico cinese Sima Qian, nato un secolo dopo la

costruzione del mausoleo,

tale costruzione fu un vero e proprio affare

di stato, in cui lavorarono oltre 700.000 prigionieri

nel corso di 10 anni di lavoro.

La camera funeraria, non ancora portata totalmente

alla luce, sarebbe così profonda da attraversare 3 livelli di falde

acquifere, con pareti in bronzo e circondata da fiumi di cinabro, cioè solfuro

di mercurio che, per la filosofia taoista, sarebbe

un attivatore energetico per l'immortalità.

L'immortalità era una fissazione dell'Imperatore, che aveva organizzato

numerose spedizioni per terra e mare, alla ricerca del famoso elisir.

Ma Qin Shi Huang Di è

famoso anche per la costruzione della Grande

Muraglia, una fortificazione lunga migliaia di chilometri.

Quest'esercito

rappresenta una fedele replica dall'armata che aveva

unificato la Cina.

Tuttavia, nelle fosse, sono state trovate poche armi, poiché furono

saccheggiate dai ribelli che si insediarono sul trono imperiale: la dinastia

Han. Dalle posizioni delle mani e del corpo delle statue, possiamo però

immaginare le tecniche di combattimento di fanti, alabardieri,

arcieri e balestrieri. Si combatteva soprattutto a piedi; i

carri ed i cavalli servivano per dirigere i movimenti della fanteria. La cavalleria

fu introdotta più tardi, per affrontare i guerrieri nomadi che in

battaglia utilizzavano appunto i cavalli.

Le statue colpiscono inoltre per il loro realismo e nei

particolari: la tecnica usata per realizzarli consisteva nel compattare cerchi

di argilla in

modo da creare un tubo (il torace) e completate con l'aggiunta di gambe e braccio.

La struttura poi, veniva ricoperta di blocchetti di argilla per creare le uniformi e decorata

successivamente.

Nel 1987 il mausoleo

dell'imperatore Qin Shi

Huang Di, di cui l'esercito di terracotta fa parte, è stato inserito

nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Il 9 agosto

2007 venti esemplari

dell'esercito sono partiti via camion, assieme a circa un centinaio di altri

manufatti, per raggiungere il British Museum di Londra, dove sono

stati esposti dal 13 settembre 2007 al 6 aprile 2008.

Da luglio 2008 al

16

novembre 2008,

cinque dei guerrieri dell'esercito di terracotta di Qin

Shi Huangdi sono stati

esposti a Torino

presso il Museo di Antichità.

Dal 16 aprile 2010

al 5 settembre 2010

saranno esposti nove guarrieri a Milano, presso il Palazzo Reale, nella mostra dal titolo

"I due Imperi". Il gruppo è composto da un cavallo, un consigliere,

un balestriere e 6 lancieri.

Come molti altri

grandi ritrovamenti archeologici, l’esercito di terracotta di Xi’an fu scoperto per caso nel

1974 da contadini che, scavando il terreno, si imbatterono in strani pezzi di

terracotta modellata. Quei ritrovamenti hanno fatto la fortuna della città di Xi’an, una delle più grandi città

nella parte nord-occidentale della Cina, situata a sudovest

di Pechino (si raggiunge

con 16 ore di treno o più rapidamente in aereo).

L’esercito di terracotta fu voluto dall’imperatore Qin

Shi Huangdi, nato nel 259

a.C., lo stesso imperatore che unì la Cina, uniformò la grafia usata ancora

oggi e fece costruire la Grande

Muraglia cinese. Secondo le sue intenzioni, l’esercito che doveva

proteggere la sua monumentale tomba. Una mania di grandezza che in

realtà era solo specchio delle sue reali capacità: se l’imperatore

voleva lasciare ai posteri un’idea della sua grandiosità, ci è ben riuscito.

Dal 1987 il mausoleo di Qin Shi

Huangdi è stato anche inserito dall’UNESCO

nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità.

L’esercito di guerrieri di terracotta, vestiti con corazze in pietra e

dotati di armi, è rimasto interrato per più di 2000 anni e costituisce solo una

minima parte del complesso archeologico, che occupa un’area vastissima e

rappresenta una fedele replica dall’armata che aveva unificato la Cina. Dei guerrieri oggi

si ammira soprattutto la bellezza dei volti,

diversi l’uno dall’altro, e volutamente. Infatti, gli artigiani erano stati

fatti arrivare da ogni parte del paese per compiere l’opera. I corpi venivano

modellati con argilla in strutture uniformi, ma i volti venivano rifiniti a

mano da ogni vasaio, che trasferiva in esso le caratteristiche della sua

regione di provenienza. Ed ecco il miracolo: tanti uomini diversi che da

millenni aspettano di combattere.

Per avere un’idea della loro bellezza, non c’è proprio necessario recarsi in

Cina, almeno per un altro mese, poiché fino al 16 novembre 2008 cinque

spettacolari guerrieri dell’esercito di terracotta di Xi’an sono esposti a Torino presso il Museo di Antichità.

Arte cinese

L'arte cinese è il complesso delle manifestazioni artistiche che hanno

origine nella Cina

antica e moderna o che vengono esercitate da artisti cinesi e costituisce

pertanto un'espressione della più ampia cultura

cinese.

Generalità

Diversamente che in "Occidente", la cui storia dell'arte ha

conosciuto in continuazione forti cesure nella forma a causa di mutamenti di stile,

l'arte cinese nel corso dei secoli è caratterizzata da una stupefacente

continuità. Nella novella Ming (XIV-XVII secolo)

si può ancora riconoscere in lontananza il suo modello del periodo

Tang (VII-X secolo). I

dipinti di paesaggi di un pittore Qing (XVII-XX secolo) in fondo sono costruiti in modo simile a

quelli della dinastia Song (X-XIII secolo).

Una ragione di ciò è il "rispetto per la tradizione" da sempre

diffuso in Cina.

Obiettivo primario dell'artista era non la creazione del nuovo, bensì

l'imitazione, il più possibile fedele all'originale, dei modelli degli antichi

– che del resto non è percepita in alcun modo come plagio o alternativamente

come disonesta. Questa visione si basa in fin dei conti sulla concezione del

mondo confuciana, che impone tra l'altro al discepolo la

venerazione del maestro.

Ma anche le altre dottrine religiose e filosofiche diffuse in Cina acquistarono in

continuazione rilevante influenza sulla produzione artistica. Né la pittura

cinese né le poesie dei poeti Tang sarebbero ad esempio immaginabili senza il Taoismo. Già dal

punto di vista tematico esse trattavano frequentemente del postulato di una

vita in armonia con la

natura. Ma anche la tecnica pittorica rivela influenze della dottrina

taoista dell'Ying e Yang, ad esempio

nell'alternanza dialettica tra superfici dipinte e vuote, o nel contrasto tra

pennellate "umide" e "asciutte". Oltre a ciò, naturalmente,

nelle opere dell'arte cinese compaiono in continuazione anche figure della

mitologia taoista. Più debolmente si esercitano nel frattempo le influenze del Buddhismo,

tanto più che questo nel corso del tempo fu comunque parzialmente sinizzato fino a divenire irriconoscibile. A partire dal XVI secolo,

inoltre, trasmessi in particolare attraverso l'attività dei missionari europei,

entrarono anche influssi occidentali.

I rappresentanti dell'arte cinese furono per motivi finanziari in massima

parte la corte imperiale, o meglio le cerchie dei cortigiani e degli eruditi.

Allo stesso tempo vi furono, soprattutto nella letteratura e nella pittura,

anche personalità artistiche isolate, che produssero le loro opere lontano

dalla gente in zone rurali, in valli montane o simili. Ma per lo più si tratta

in questo caso di eruditi o perfino di ex funzionari, che avevano voltato le

spalle al mondo per la frustrazione o l'indignazione per le condizioni

politiche dominanti. Una crescita di questo movimento si poté osservare

solitamente dopo i cambiamenti dinastici, in modo particolare quando, a metà

del XVII

secolo, avevano preso il potere i dominatori stranieri manciù (dinastia

Qing).

Effetti di diffusione dell'arte cinese si possono osservare in tutto lo

spazio est-asiatico. Essi sono naturalmente particolarmente evidenti in regioni

che furono un tempo sotto il dominio cinese, come gli "stati

vassalli" della Corea

e del Vietnam,

o che dai Cinesi furono colonizzate (Singapore, Malaysia, Indonesia).

Ma anche l'arte giapponese sotto questo aspetto deve

moltissimo al Regno di Mezzo. In alcuni settori specializzati gli epigoni

riuscirono perfino a superare il loro modello, come ad esempio nell'arte della lacca, arrivata in

Giappone ad altissime vette. A partire dal XVI secolo le opere d'arte cinesi –

specialmente anche la ceramica

– furono per la maggior parte esportate in Europa, dove acquistarono influenza

sull'arte occidentale.

L'arte di Taiwan

così come quella degli emigranti cinesi sono considerate come parte dell'arte

cinese, nella quale hanno le loro radici.

Sviluppo storico fino al 221 a.C.

Arte della ceramica neolitica

Le prime forme di arte cinese furono trovate nella neolitica cultura di Yangshao (仰韶文化), che risale al 5000 a.C.. Reperti archeologici come quelli di Banpo

hanno mostrato che già nel periodo di Yangshao veniva

praticata l'arte

della ceramica; i primi manufatti in ceramica spesso

non erano dipinti e presentavano frequentemente strutture plastiche cordate. Ai

primi elementi decorativi appartenevano pesci e visi umani,

che però alla fine si svilupparono in motivi astratti simmetrico-geometrici

, molti dei quali dipinti.

Il segno

caratteristico più spiccato della cultura di Yangshao

era l'uso estensivo di ceramiche dipinte, soprattutto con visi umani,

rappresentazioni di animali e motivi geometrici. A differenza della più tarda cultura di Longshan,

la cultura di Yangshao non conosceva ancora il tornio da vasaio. Secondo le scoperte

degli archeologi la società di Yangshao si basava su clan ad organizzazione matriarcale. Gli scavi hanno mostrato che

i bambini venivano sepolti in vasi di ceramica dipinti.

La cultura

della giada di Liangzhu

fu l'ultima cultura neolitica della giada nel Delta del Chang Jiang e durò circa 1.300 anni. L'arte

della giada di questo periodo coniò grandi vasi rituali finemente lavorati,

come ad esempio cong, bi, asce yue, come

pure ciondoli e amuleti sotto forma di uccelli, testuggini o pesci finemente cesellati. La giada di Liangzhu si distingue per il suo colore bianco lattiginoso,

che si fa risalire alla loro origine tremolitica.

Vaso rituale

della dinastia Shang

L'età del bronzo ebbe inizio in Cina con la dinastia Shang,

che è nota per la sua arte del bronzo ricca di dettagli. I fabbri dell'epoca

lavoravano abitualmente in officine fuori della città e vi fabbricavano

soprattutto vasi rituali nonché borchie per carri. I vasi di bronzo servivano

per contenere i liquidi più disparati, che venivano impiegati nelle cerimonie

religiose. Belli da vedere sono i vasi ku e jue, ma più impressionante appare il ding, una

brocca a tre piedi.

Sui vasi del periodo Shang

l'intera superficie disponibile veniva tipicamente rivestita di decori, spesso

di forme stilizzate di animali immaginari o realmente esistenti. Il motivo più

diffuso è il taotie,

una creatura fantastica rappresentata con una forma piatta e simmetrica.

Secondo un'interpretazione, deve trattarsi di un uomo lascivo che è stato

condannato per punizione a difendere i quattro angoli del cielo contro i mostri

maligni. Secondo un'altra opinione il taotie è

un mostro che è costituito solo da una testa e perciò nei suoi tentativi di

divorare gli uomini ferisce solo sé stesso.

Nel passaggio

dalla dinastia Shang a

quella Zhou mutarono

gradualmente forma e funzione dei bronzi. D'ora in poi essi servirono in misura

più massiccia per scopi profani. Nel periodo dei Regni Combattenti i vasi di

bronzo divennero persino oggetto di piacere estetico: comparivano

frequentemente scene di banchetti e di caccia, mentre altri mostravano motivi

astratti con inserti d'oro e d'argento nonché pietre preziose. Furono prodotti anche specchi di bronzo maggiormente levigati.

Grande

apprezzamento ebbero successivamente nella dinastia Song i

bronzi del periodo Shang. Tale apprezzamento era

dovuto non solo alla loro forma e configurazione, ma anche alla patina verde, azzurra e talvolta perfino

rossa, che avevano sviluppato a causa di processi chimici mentre erano sepolti. Lo studio dell'arte

dei primi bronzi cinesi è un settore specialistico della storia dell'arte.

Le origini dell'arte della musica e

della poesia cinesi potrebbero trovarsi nel Libro dei canti (詩經, Shījīng).

L'opera, composta fra il 1000 e il 600 a.C., contiene melodie popolari, canti

religiosi solenni ed inni di stato, ma anche canzoni d'amore, di guerra, di

digiuno e di lamento di tutti i tipi. Soprattutto le canzoni d'amore seducono

per la freschezza ed il candore della loro lingua.

Campana di

bronzo, dinastia Zhou

La prima

musica cinese si basava soprattutto su strumenti a percussione come la campana di bronzo, che veniva fatta

suonare dall'esterno con un battaglio; spesso intere file di campane venivano

appese su telai di legno. All'interno delle campane furono trovate tracce di

raschiature e levigature che presumibilmente sono da attribuire alla

"voce" della campana. Nel periodo dei Regni Combattenti agli

strumenti a percussione subentrarono gradualmente gli strumenti ad arco e a

fiato (zampogne).

Significativamente il secondo carattere della parola musica

(音乐; yīnyuè) è scritto allo stesso modo di gioia

(快乐; kuàilè). Confucio (孔子; C.). I canti di questa raccolta

sono svolti in un tono lirico e romantico e rappresentano quindi rispetto allo Shījīng un'altra tradizione dell'arte

della poesia cinese

Esercito di

terracotta di Xi'an

Malgrado la

sua brevità la Dinastia Qin, ampiamente identica al periodo di

governo del primo imperatore Qin Shihuangdi, si

colloca saldamente nella storia dell'arte cinese.

La ragione di

ciò è l'esercito di terracotta ritrovato nel

mausoleo dell'imperatore in costruzione nei pressi di Xi'an, famosissimo

e annoverato nel patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. È costituito da più

di 7.000 figure di guerrieri e di cavalli a grandezza naturale in terracotta, che furono sepolte insieme a Shihuangdi. La colorazione originale delle figure dipinte

era ancora visibile al momento del loro disseppellimento, ma nel frattempo si è

cancellata a causa dell'aria, cosicché le figure appaiono nella semplice

tonalità terracotta. Esse furono raffigurate in una molteplicità di pose: sono

rappresentati sia soldati di fanteria in piedi che arcieri inginocchiati o

conducenti di carri, ma sono presenti anche generali. I volti e le acconciature

furono realizzati individualmente. Le figure spezzate sono state ricomposte a

mano, il che, in considerazione della massa dei frammenti, ha significato un

grande dispendio di tempo. Del resto per il momento è difficile che vengano

ancora disseppelliti soldati, per evitare la perdita di colore, dato che non è

ancora stata trovata una soluzione soddisfacente. La tinta, che ha resistito

sotto terra per molti secoli, a contatto con l'ossigeno sbiadisce.

Nell'epoca Qin ebbe luogo anche la fondazione dell'ufficio musicale

imperiale (vedi anche Yue fu).

Il Buddhismo giunse in Cina nel I secolo d.C., anche se secondo la

tradizione già al tempo del re Ashoka un

monaco avrebbe visitato il Regno di Mezzo. Fino all'VIII

secolo esso manifestò grande attività nel campo dell'arte, in particolare

nell'ambito della grande scultura religiosa. Ma ben presto l'arte buddhista

assorbì anche tratti cinesi autoctoni. Le Grotte di Yungang,

le Grotte di Mogao

e le Grotte di Longmen

offrono una ricca testimonianza dell'arte buddhista in Cina.

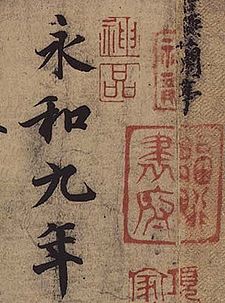

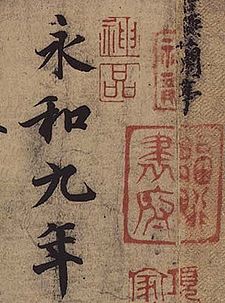

Calligrafia

di Wang Xizhi (IV

sec.) – Inizio del celebre poema sul Padiglione delle orchidee

Nei circoli di corte dell'antica Cina la pittura e la calligrafia erano considerate le arti più

altamente apprezzate. Venivano praticate soprattutto da dilettanti,

aristocratici e funzionari eruditi, che erano i soli a disporre del tempo

libero necessario per il il perfezionamento della

loro tecnica del pennello. La calligrafia era ritenuta la più alta e matura

forma espressiva della pittura. Si dipingeva con un pennello a spazzola

costituito da peli di animale ed un inchiostro di china fatto a base di nero

fumo e colla animale, inizialmente sulla seta, in seguito dopo l'invenzione della carta nel I secolo anche su questo materiale nuovo e

a buon mercato.

Le opere

originali di celebri calligrafi furono apprezzatissime

in Cina in tutti i tempi, stese su rotoli e talvolta appese al muro a guisa di

quadri.

Buddha

Buddha

In

collegamento con una tendenza già inaugurata sotto la dinastia Sui, la grande scultura buddhista

si sviluppò anche sotto la dinastia Tang

aggiungendo un'espressione più realistica e naturale. In seguito all'apertura

al mondo esterno del Regno Tang e in particolare ai

suoi scambi culturali con lo spazio culturale indiano, le sculture buddhiste del periodo

Tang assorbirono una forma piuttosto classica,

influenzata dall'arte indiana Gupta.

L'arte

buddhista conobbe un crollo verso la fine del periodo Tang,

quando l'imperatore Wu Zong

nell'845 proibì tutte le religioni straniere, per ricollocare il Taoismo autoctono nella sua antica

posizione. Egli confiscò le proprietà buddhiste e costrinse i fedeli in

clandestinità, dopo di che anche l'arte andò ampiamente in decadenza.

Mentre la

maggior parte delle sculture lignee del periodo Tang

non sono sopravvissute alle persecuzioni, la produzione artistica in pietra si

è conservata in misura notevolmente maggiore. Le sculture più imponenti si

trovano a Longmen, a

sud di Luoyang

(provincia di Henan).

L'arte del

periodo Tang è associata soprattutto a sculture in

ceramica allo stato naturale o con smalti a colori, che rappresentano per lo

più cavalli, cammelli e demoni furenti (i "guardiani

dell'inferno"), ma anche dame di corte e musicanti. I tratti dei volti dei

personaggi rappresentati, talora evidentemente non cinesi, sono da spiegare

attraverso le influenze dell'Asia occidentale e dell'Europa, che venivano

trasmesse mediante il vivace commercio lungo la Via della Seta.

Risalgono

fino al periodo Tang anche le origini della porcellana inventata in Cina e

perfezionata sempre di più nel corso delle dinastie successive, che è prodotta

da una pasta costituita di caolino e feldspato. Rispetto alle ceramiche

tradizionali la porcellana già per le caratteristiche di lavorazione pone i

suoi creatori davanti a sfide notevolmente maggiori. Il più celebre luogo di

produzione è Jingdezhen

nella provincia dello Jiangxi, che

cambiò più volte nome nel corso della storia.

Durante la dinastia Sui ha avuto

inizio anche l'arte della xilografia cinese. Questa si praticava in particolare

per illustrare opere religiose e stampare sūtra buddhisti. La più antica xilografia a

stampa ancora conservata è considerata l'illustrazione del frontespizio del sutra Vajracchedikâ Prajna Paramitâ,

che data all'868 e fu scoperta nel 1907 a Dunhuang da Aruel Stein.

Le influenze

provenienti dall'estero da registrare durante il periodo Tang

riguardano anche la musica: soprattutto dall'Asia centrale furono ad esempio adottati

diversi nuovi strumenti musicali, in particolare liuti, cetre e violini. Il guqin,

noto già dalla dinastia Han, conobbe un periodo di prosperità. Seguì anche un

vivace ricambio di musicisti. Nel periodo Tang anche

la musica secolare si emancipò finalmente dalle radici religioso-cultuali ed acquisì

autonomo significato.

Nella dinastia Song

raggiunse l'apice soprattutto la pittura cinese. I paesaggisti ad esempio acquistarono

un'espressione più raffinata. Così a titolo di esempio l'immensità delle

distanze spaziali fu accennata mediante contorni sfuocati, profili di montagne

che sparivano nella nebbia o un trattamento quasi impressionistisco

dei fenomeni naturali.

Un soggetto

centrale della pittura Song erano anche

raffigurazioni di animali e piante. Grande ammirazione riscosse ad esempio il

suggestivo dipinto Lepre e ghiandaia di Cuī Bái

(Ts’ui Po, 崔白, attivo 1068–1077), ma anche le

creazioni dell'imperatore Huī Zōng (徽宗; 1082–1135), artisticamente dotato,

del quale sono tra gli altri i Due fringuelli su steli di bambù. Altri

rinomati pittori di animali e piante furono Mao I e Wén Tóng (文同; 1018–1079). Un'altra tendenza della

pittura Song adottò infine temi buddhisti e, ad esempio, rappresentò

spesso adepti del Buddhismo Chan.

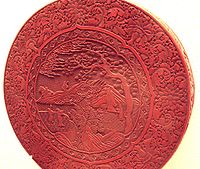

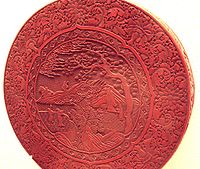

Nel periodo Song raggiunse una prima prosperità la tecnica della lacca, già nota dalla dinastia Shang,

che trovò in particolare applicazione per i vasi. Accanto a lavori

monocromatici poté affermarsi anche la cosiddetta tecnica della lacca a fessura.

Dopo che si era inciso il decoro nello strato di lacca superficiale, si

sfregavano le cavità con oro e argento, mediante i quali si ottenevano

particolari effetti ottici.

Nel periodo Song conobbero parimenti il culmine i tappeti cinesi, che

ormai erano fabbricati quasi esclusivamente con il lino. Da un lato erano

richiesti motivi floreali con piante, fiori, uccelli ed insetti, ma anche scene

di paesaggi e rappresentazioni di uomini prese dalla vita di tutti giorni.

Già nella dinastia

Yuan la porcellana, allora nota in Cina già da

secoli, si era conquistata una posizione particolare nei confronti di altri

tipi di ceramica quali soprattutto il celadon. Nel periodo Ming però l'arte

cinese della porcellana raggiunse un primo culmine. Si affermò il cosiddetto stile bianco-azzurro: il colore azzurro

era ottenuto in questo caso dall'alluminato di cobalto CoAl2O4).

La porcellana manteneva il suo particolare splendore grazie alla vetrinatura

finale applicata sulla pittura.

Accanto a

motivi floreali-ornamentali prevalevano soprattutto

rappresentazioni di animali. Le tecniche di produzione furono continuamente

perfezionate. A Jingdezhen,

"capitale" della porcellana cinese già a partire dal periodo Tang, sorsero numerose nuove manifatture. Per la prima

volta la porcellana fu anche esportata in Europa su navi portoghesi, dove trovò rapido smercio

presso le corti principesche.

Nel periodo

Ming raggiunse un alto livello anche l'arte della lacca cinese. La lacca a

fessura della dinastia Song fu soppiantata in misura

crescente dalla cosiddetta lacca ad intaglio. Dalla lacca applicata in

molteplici strati soprattutto su vasi, venivano intagliati modelli geometrici,

floreali od ornamentali. Talvolta nascevano anche pretenziose rappresentazioni

sceniche.

Nei colori dominavano le lacche rosse

e nere; particolari effetti si raggiungevano mediante la combinazione di

entrambi i colori nei diversi strati.

Raffigurazione di Xu Bao, 1810

Raffigurazione di Xu Bao, 1810

Anche la dinastia Qing ha

prodotto numerose importanti opere in prosa. In particolare trovò diffuzione il romanzo cinese classico. Il più celebre

rappresentante di questo genere, Il sogno della camera rossa (红楼梦 Hóng Lóu Mèng) di Cáo Xuěqín (曹雪芹; 1719–1763),

fu composto verso la metà del XVIII secolo. Una satira sul sistema dei

funzionari e degli esami imperiali dell'epoca è rappresentata

dal romanzo di Wu Jingzi La storia non ufficiale della foresta dei letterati

del 1749.

Yuan Mei creò

la maggior parte delle sue numerose poesie, saggi e ritratti negli ultimi dieci

anni della sua vita. La sua opera riflette l'interesse degli Yuan per il Buddhismo Zen ed il soprannaturale. Egli

divenne famoso soprattutto per le sue poesie, celebrate come

"insolitamente chiare e stilisticamente eleganti". Nella sua opera

teorica sull'arte della poesia, il Suíyáan shīhuà (隨園詩話), mise in

risalto l'importanza del sentimento personale come pure della perfezione

tecnica.

La forma

operistica cinese senza dubbio più celebre è l'Opera di Pechino. Anche se essa assunse la

sua forma attuale solo nel XIX secolo, era già manifestamente

popolare nel periodo Qing.

L'intreccio, perlopiù molto ricco di allusioni, vive della sua mimica e

gestualità fortemente coreografate. All'accompagnamento ritmico provvedono

tradizionali strumenti a corda e a percussione cinesi.

Nonostante il

suo nome l'Opera di Pechino ha le sue origini piuttosto nelle tradizioni

operistiche locali, in particolare delle province di Anhui e Hubei, dalle

quali provengono non solo due popolari melodie di grande importanza (Xipi ed Erhuang),

ma anche la lingua arcaica impiegata nell'Opera di Pechino. Ma si possono

provare influenze anche da parte della musica di Qinqiang.

Come momento di nascita dell'Opera di Pechino si considera una rappresentazione

di compagnie teatrali provenienti da Anhui in

occasione del 60º compleanno dell'imperatore Qianlong nel

1790. Una scena collettiva con attori di Hubei nel

1828 portò l'Opera di Pechino nella forma essenzialmente ancora oggi vigente.

All'inizio

della dinastia Qing si

erano definitivamente imposti i pittori letterati; i pittori di professione al

contrario non giocavano più quasi alcun ruolo.

Sono da

distinguere essenzialmente tre scuole: la cosiddetta scuola ortodossa vincolata a modelli

tradizionali costruiva i suoi dipinti meticolosamente, linea per linea e

tonalità per tonalità, evitando linee più sicure, ininterrotte e superfici

semplici. Si rinunciava in gran parte anche agli artifici tecnici e al

conseguimento di effetti speciali. Uno stile stile

più libero praticava invece la scuola individualistica. I suoi

esponenti lavoravano frequentemente con forme sciolte, incorporee così come con

effetti di luce ed ombra e crearono così, tra l'altro, dipinti di paesaggi molto

suggestivi e animati. Per gli stili di pittura e di vita addirittura bizzarri

si fecero notare da ultimo i cosiddetti Otto Eccentrici di Yangzhou,

sopraggiunti in seguito. Gāo Qípeì (高其佩; 1660–1734)

ad esempio era solito dipingere i suoi quadri con le mani, le dita e le unghie.

Come caso particolare infine si aggiunge ancora la pittura dei missionari gesuiti presso la corte Qing.

Celebri

esponenti della pittura Qing sono Wáng Shímǐn

(王時敏; 1592–1680),

Wú Lì (吴历; 1632–1718), Shí Tāo (石濤; anche Daoji;

1642–1707) e Luó Pìn (羅聘; 1733–1799). Il principale pittore

europeo in Cina fu Giuseppe Castiglione.

Piatto in stile famiglia rosa

Piatto in stile famiglia rosa

L'arte della porcellana cinese fiorita

nel periodo Ming ebbe un ulteriore sviluppo sotto i Qing.

Al disegno bianco-azzurro di impronta ornamentale un tempo dominante, successe

d'ora in avanti un decoro colorato con rappresentazioni particolareggiate,

ricche di figure. Ad esempio erano in voga scene della vita di corte o in

campagna, rappresentazioni di romanzi classici o scene mitologiche. Si

distinguono in particolare la famiglia verde e la famiglia rosa, denominate in base al

loro colore predominante. Oltre a ciò vi era per contrasto la porcellana Dehua,

puramente bianca, spesso utilizzata per sculture, che in Europa è chiamata

spesso "blanc de Chine". Essa assumeva il

suo colore intensamente luminoso mediante l'aggiunta di una notevole quantità

di feldspato.

L'arte della porcellana Qing raggiunse un culmine sotto gli imperatori Kangxi, Yongzheng e Qianlong, che

esportarono la merce in grande stile in particolare in Europa. A tale riguardo

una certa diminuzione fu da registrare dopo che, nel 1709, alla corte di Augusto il Forte a Dresda riuscì per la prima volta la

fabbricazione di porcellana in Europa.

Nella

dinastia Qing con la lacca si rivestirono non più solo vasi,

cassettine e simili, bensì d'ora in avanti anche mobili e soprattutto

paraventi.

Per la prima volta nacque anche la

cosiddetta tecnica della lacca di Coromandel:

su fondo dipinto a colori venivano poi applicati parecchi strati di lacca. Dopo

la completa asciugatura si intagliavano nella lacca disegni in filigrana, così

che le superfici colorate sottostanti - spesso separate solo da barriere

sottili come un capello - fossero in parte nuovamente visibili. In questo modo

in parte nacquero lavori spiccatamente pretenziosi. Nel Linden-Museum

a Stoccarda ad esempio si può vedere un paravento, che narra dettagliatamente

della vita e delle opere degli Immortali taoisti.

Parimenti

grande popolarità godette l'arte della lacca di madreperla, nella quale si

introducevano nella lacca disegni e figure in filigrana fatti di madreperla. Un celebre esempio a tal fine

è il sontuoso trono da viaggio dell'imperatore Kang Xi nel Museum für Asiatische

Kunst a Berlino.

In particolare a causa delle influenze europee, la

letteratura cinese dopo la caduta dell monarchia

ereditaria conobbe nuovi impulsi. Pietre miliari al riguardo furono poste dal

manifesto di Hu Shi del 1916

come pure dal cosiddetto Movimento del 4 maggio, che avevano

entrambi abbracciato la causa del superamento del confucianesimo tradizionale e

di una modernizzazione della cultura cinese.

Dopo il crollo della dinastia Qing

nella pittura cinese ebbe luogo una differenziazione fino ad allora non

conosciuta. Molti artisti sotto molteplici influenze poltiiche

e cultuali si staccarono dai modelli tradizionali e svilupparono stili estremamemte individuali.

I quadri di Qí Báishí (齐白石; 1864–1957)

si caratterizzano per strutture semplici e pennellate veloci, abili. Tra i suoi

soggetti preferiti si annoverano scenari campestri, attrezzi agricoli, ma

soprattutto raffigurazioni di animali e di piante particolarmente efficaci dal

punto di vista realistico.

Xú Bēihóng

(徐悲鸿; 1895–1953)

importò tecniche europee nella pittura cinese; è divenuto famoso ad esempio

come pittore di cavalli al galoppo. Negli anni 1930

realizzò influenti dipinti come Tian Heng e i cinquecento ribelli, Jiu

Fanggao e Pioggia primaverile sul fiume Lijiang. Alle moderne opere dell'arte europea si

orientò Lín Fēng Mián

(林風眠; 1900–1991),

a lungo bandito dalla politica culturale ufficiale. Colori sgargianti, forme

appariscenti e ricchi contenuti improntano la sua opera.

Parimenti esportata fu l'arte della lacca cinese, sebbene in

questo caso in generale si desse preferenza ai prodotti del Giappone. Al tempo

della grande esportazione d'arte, infatti, il Regno delle Isole con il suo

modello aveva da tempo superato la Cina in questo campo. Di grande

considerazione godevano da un lato i mobili in lacca con dispendiose pitture e

incrostazioni. Dall'altro si era soliti pannellare volentieri i gabinetti

d'arte principeschi con elementi di paraventi smontati. Come collezionisti di

lacche furono attivi tra gli altri il principe Federico Guglielmo di Brandeburgo nonché

il re Carlo II d'Inghilterra; entrambi erano

entrati in contatto per la prima volta con l'arte cinese durante dei soggiorni

di studio in Olanda.

Un terzo bene d'esportazione che veniva richiesto

erano i tappeti cinesi, che in particolare

erano trasportati per nave verso Amsterdam e Londra e da lì distribuiti alle

corti principesche europee. In seguito vennero imitati, in primo luogo nel

quadro della moda delle cineserie, prima di diventare infine il punto di

partenza di una propria, autonoma cultura dei tappeti europea.

La ricezione della letteratura cinese si fece attendere

invece addirittura fino al 1900 circa. Per l'Italia, a parte le prime

traduzioni dei testi classici confuciani a cura dei gesuiti Michele Ruggieri

e Prospero Intorcetta

nei secoli XVI e XVII, il primo incontro con la letteratura cinese si ebbe nel

1883 con Il dente di Budda, traduzione di Alfonso Andreozzi

del grande romanzo Shuihu zhuan. Le liriche cinesi, attraverso l'adattamento

francese del Livre de Jade

(Parigi, 1867) di Judith Walter, ispirarono a Tullo Massarani il suo Libro

di giada (1882) e ad altri letterati numerose fortunate antologie. Ancora

oggi fondamentale per la conoscenza della cultura cinese fu poi il saggio di

Guido Amedeo Vitale, Pekinese rhymes, (Pechino, 1896).

Nel XX secolo la conoscenza della

cultura e della letteratura cinese si diffuse in tutta Europa, esercitando

talora anche un'importante influenza su alcuni autori. Tra gli scrittori di

lingua inglese, ad esempio, fu in particolare Ezra Pound a

riprendere il metodo della lirica cinese. Un'ampia accoglienza ebbe anche La

montagna di giada (1929) di Witter Bynner, un

adattamento soprattutto di poesie della dinastia Tang.

In Italia, un

contributo particolare alla conoscenza della Cina e della sua cultura venne

anche dai libri di viaggio. Basti citare, per tutti, il racconto del viaggio

del 1907 di Luigi Barzini e Scipione Borghese da Pechino a Parigi in

automobile, e i resoconti di letterati e giornalisti tra gli anni '20 e '30,

fino ad arrivare, negli anni '50, alla Cina divenuta Repubblica Popolare

Cinese, di cui pure esistono importanti e significative testimonianze ad opera

di giornalisti ed intellettuali italiani.

Proprio a partire dagli anni '50, le traduzioni, sempre

più spesso direttamente dal cinese, hanno ampliato il loro ambito, abbracciando

poesia, narrativa, saggistica e mettendo in luce l’opera di sinologi

e traduttori di valore, Martin Benedikter per la poesia Tang,

Renata Pisu, Primerose Gigliesi, Edoarda Masi per la

narrativa e la saggistica.[1]

Raffigurazione di Xu Bao, 1810

Raffigurazione di Xu Bao, 1810